第4回 IT創薬コンテスト:「コンピュータで薬のタネを創る4」

更新情報

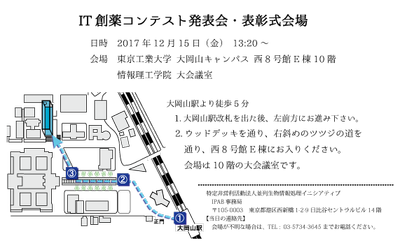

(2017.11.29)第4回IT創薬コンテスト発表会・表彰式の詳細が決まりました。

2017年12月15日(金) (13:00受付、13:20開始) 東京工業大学 大岡山キャンパス 西8号館10階大会議室

(http://www.titech.ac.jp/maps/ookayama/ookayama.html こちらの19番の建物です。)

参加費:無料(親睦会費:別途2,000円)

事前登録:締切りました(当日申込可。満席になりますと入場できない場合がありますので、ご了承ください)

主催:特定非営利活動法人 並列生物情報処理イニシアティブ(IPAB)

◆プログラム

13:00 受付開始

13:20 – 13:25 開会挨拶 関嶋政和(コンテスト運営委員長,IPAB理事/東工大ACDD)

13:25 – 13:30 理事長挨拶 秋山泰(IPAB理事長)

13:30 – 13:45 コンテスト詳細・ルール説明・実験結果について 吉野龍ノ介(コンテスト運営委員/東工大ACLS)

13:45 – 14:05 解析結果について 池田和由(慶應義塾大学薬学部)

14:05 – 14:20 休憩

14:20 – 15:40 参加グループ発表(前半)

15:40 – 15:50 休憩

15:50 – 17:10 参加グループ発表(後半)

17:10 – 17:40 講評・表彰 広川貴次 (コンテスト審査委員長,IPAB理事/産業技術総合研究所molprof/筑波大医学医療系)

17:40 – 17:45 閉会挨拶

(2017.11.16)第4回IT創薬コンテスト発表会・表彰式の日程・場所が決まりました。

第4回IT創薬コンテスト発表会・表彰式

2017年12月15日(金) (13:00受付、13:20開始) 東京工業大学 大岡山キャンパス 西8号館10階大会議室

(http://www.titech.ac.jp/maps/ookayama/ookayama.html こちらの19番の建物です。)

(2017.7.15)化合物の提出を締め切りました。

(2017.7.12)除外化合物リストを更新しました。

(2017.7.4)締切を2017.7.14に延長しました。化合物ライブラリの変更(化合物の除外)について記載しました。

(2017.6.14)第3回IT創薬コンテスト表彰式の冊子PDFの取得方法について記載しました。

(2017.5.19)第3回IT創薬コンテストの実験結果データの取得方法について記載しました。

(2017.5.10)提出方法についての説明を追加しました。

(2017.5.9, 16:00)コンテストに関する詳細情報を更新いたしました。

過去に行われた第1回(2014年)[2] 、第2回(2015年)、第3回(2016年)のコンテストでは産業界・学界から、IT創薬のプロフェッショナル・IT創薬に関しては素人を名乗るグループ・学生グループなど十数グループの参加がありました。このような多様な参加グループが同じ課題に対して取り組み、議論をすることで色々なことを学ぶ機会を提供でき、結果としてIT創薬に関する人材育成に貢献できたと考えています。加えて、第1回と同一の標的蛋白質をテーマにした第2回では、第1回と比較して多くのヒット化合物をみつけることができました。これは参加者が前回の経験を活かすことができた結果といえます。今回の第4回では、第3回と同一の蛋白質を標的に設定し、前回の経験を活かすことのできるような実りの多いコンテストになるように企画しております。第3回に引き続き、多くの方々に御参加を頂ければ幸いです。

[1]

DiMasi et al., Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs, Journal of Health Economics 47, 20–33 (2016)

[2] Chiba et al., Identification of potential

inhibitors based on compound proposal contest: Tyrosine-protein kinase Yes as a

target, Scientific Reports 5, 17209

(2015)

|

【主催】

特定非営利活動法人 並列生物情報処理イニシアティブ 【協賛】 国立大学法人 東京工業大学 【協力】 東京工業大学 科学技術創成研究院 スマート創薬研究ユニット 【後援】 文部科学省

経済産業省 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 (AMED)

一般社団法人 情報処理学会

特定非営利活動法人 情報計算化学生物学会 (CBI学会) 特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会

株式会社 科学新聞社

株式会社 日刊工業新聞社

日本製薬工業協会

【賛助団体・賛助企業】 シュレーディンガー株式会社

ナミキ商事株式会社

一般社団法人 バイオ産業情報化コンソーシアム (JBIC)

日本マイクロソフト株式会社

一般財団法人バイオインダストリー協会 (JBA)

株式会社ディー・エヌ・エー (DeNA)

株式会社データダイレクト・ネットワークス・ジャパン 株式会社ファストトラックイニシアティブ

NVIDIA

エボニック ジャパン株式会社

一般財団法人 高度情報科学技術研究機構 (RIST)

株式会社シャルクス

株式会社情報数理バイオ

帝人ファーマ株式会社

株式会社バイオモデリングリサーチ

富士フイルム株式会社

株式会社Preferred Networks ペプチドリーム株式会社 三井情報株式会社

株式会社みらい創造機構

株式会社リジット

株式会社レベルファイブ

他、本活動にご賛同頂ける団体・企業を募集中です

|

コンテスト概要

参加者に標的蛋白質に対して阻害活性を有すると思われる化合物を指定した化合物ライブラリから予測して頂き、その化合物のIDを提出して頂きます。その後、コンテスト運営委員会でそれらの化合物について実際にアッセイを行い、その結果で化合物の阻害活性をランキングし、予測結果を評価します。

参加資格

以下の項目に同意して頂ければどなたでもコンテストへの参加が可能です。参加に際して、参加費等の費用は一切かかりません。また、参加者は匿名での応募も可能です。ただし、運営委員内での管理のために参加登録時には氏名、所属機関、役職を運営委員会に連絡して頂く必要がございます(匿名を希望された場合、外部には公開されません)。また、参加は複数のメンバーからなるグループ単位で行って頂きますが、各メンバー(参加者)は複数グループに重複して所属することはできませんのでご注意下さい。

参加要件

- 化合物を評価するために用いた手法を英語または日本語で記述し、提案化合物IDと併せて提出すること。

再現実験が可能なように正確に手法を記述して下さい。ただし、計算プログラムを用いた場合は、その実行時の設定や詳細が記述してあれば、プログラムのソースコードの提出は不要です。また、計算ではなく目視など経験に基づく手法によって評価を行った場合は、その旨と用いた評価基準を記述して下さい。

- 提出した予測手法、結果とそれに対するアッセイ結果が、公開されることに同意すること(2017年11月上旬頃の公開を見込んでいます)。

- 結果は論文にまとめられ学術雑誌に投稿される予定ですが、その際に執筆にご協力いただけること(匿名で参加された場合は、論文上では本名を掲載するか著者リストから外すかのいずれかをお選びいただきます)。通常は用いた手法について英文数百wordsを目安にご執筆を依頼しています。

参加方法

ルール、参加要件をご確認の上、問題がなければ下記の手順で参加グループの登録を行って下さい。

予測結果の提出の詳細や運営側からの連絡が登録されたメールアドレス宛に送付されます。

また、予測の際に必要となる標的蛋白質や化合物ライブラリの情報は本ページに記載されておりますのでご確認下さい

(化合物ライブラリについては参加登録を行って頂かなくとも参照可能となっております)。

ルールの詳細(ルールブック)についてはこちらからPDF版のダウンロードも可能です。

参加登録

件名:第4回IT創薬コンテスト参加登録 宛先:cadd-contest@bi.cs.titech.ac.jp 登録例) グループ名(20字程度まで, 英字推奨): IPAB-Soyaku 代表メールアドレス: soyaku@ipabuniv.ac.jp メンバー: 創薬 太郎 (IPAB大学 創薬科学科 修士学生) 公開可 (代表) soyaku@ipabuniv.ac.jp ※代表アドレスと必ずしも同じである必要はありません 情報 花子 (IT創薬株式会社 研究員) 氏名公開可、所属公開不可 joho@itsouyaku.co.jp 薬師 次郎 (IPAB大学 創薬科学科 准教授) 公開不可 yakushi@ipabuniv.ac.jp参加者は、後述のコミュニティーチャット (slack) への参加が可能です。ご登録頂いたメールアドレス宛に招待メールをお送りしますので、是非ご参加ください(参加は任意です)。

また、参加者が化合物を予測する際に有用であると考えられるデータ等を当コンテストウェブサイト上に掲載することが可能です。そうした情報を提供頂ける場合には、まずコンテスト運営委員会宛 (cadd-contest@bi.cs.titech.ac.jp) にお送りください。ここでいうデータ等とは、例えば独自に収集した化合物データ、分子動力学計算で得た構造トラジェクトリ、文献集、汎用的なプログラムコード・スクリプト、スクリーニングパイプラインおよびその一部を実施するソフトウェア情報などが含まれます。頂いた情報は、運営委員会がコンテストウェブサイト上に提供者の氏名と共に掲載致します(データ等の内容の保証のため、匿名での公開はできないことにご注意ください)。掲載されたデータ等に関して、コンテスト運営委員会および並列生物情報処理イニシアティブ(IPAB)は責任を負わないものとします。

準参加登録

(1)「準参加者」の要項

(ここでいう貢献とは、データ等の提供はもちろん、slackにてコメントや感想を投稿する程度も該当します。)

登録は電子メールにて受け付けます。「準参加」での参加を希望する方は、cadd-contest@bi.cs.titech.ac.jp まで、「氏名」「所属」「メールアドレス」の情報を「第4回IT創薬コンテスト準参加登録(氏名)」のタイトルでお送りください。

件名:第4回IT創薬コンテスト準参加登録(氏名) 宛先:cadd-contest@bi.cs.titech.ac.jp 登録例) 氏名:薬師 一郎 所属:IPAB大学 創薬科学科 教授 メールアドレス: yakuichi@ipabuniv.ac.jp

参加者コミュニティーチャット(slack)

第4回の新たな試みとして、参加者間の交流や相互の議論を促進するためのコミュニティーチャット(slack)を用意しました。参加登録・準参加登録を頂いた方に、個別にslackへの参加を伺います。是非ご利用ください(利用は任意です)。

注1)コンテスト運営委員もslack内の閲覧・投稿を致しますが、slackに投稿された内容に関しては当コンテスト運営委員会および並列生物情報処理イニシアティブ(IPAB)は責任を負わないものとします。

注2)参加者間の情報交換を目的としていますので、機密情報や個人情報の扱いは各自でコントロールをお願いします。関連して、表彰式や論文等でslack内で行われた議論の一部を紹介(公開)する可能性があります。

標的蛋白質

化合物ライブラリ

化合物探索に用いる化合物ライブラリは、Enamine社提供の約250万化合物を収載したものを本コンテスト用に編集(2017年4月17日時点にBindingDB、ChEMBLに登録されていたSirtuinファミリーに薬理活性を持つ化合物、及び第3回コンテスト時にアッセイ試験を実施した化合物を除去)したもの (全2,543,736化合物) とします。以下リンクからダウンロードが可能です。

(570655028 Byte, MD5sum: 0ab4a8a222d27d199bac735ae47f9add)

ルール

提案化合物数

チームのグレード分けとアッセイ数

|

グループ名 |

Alpha |

Beta |

Gamma |

Delta |

Epsilon |

|

審査員が決定したグレード |

A |

A |

A |

B |

B |

|

評価化合物数 |

200 |

200 |

200 |

100 |

100 |

|

合計 |

800 |

||||

アッセイの方法

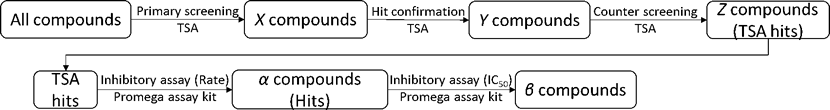

- 【Primary screening】 まず、固定された濃度(化合物 10 μM, Sirtuin1 300 μg/mL)注でTSAを1試験実施し、条件「positive shift ≧ 0.45 Kまたはnegative shift ≧ 1.5 K」注 に該当する化合物を抽出いたします。

- 【Hit confirmation】 次に、3つの濃度(5 μM, 10 μM, 20 μM)注 でTSAをそれぞれ4試験実施し、化合物の作用の濃度依存性を確認します。

- 【Counter screening】 濃度依存性が確認できたら、Sirtuinとは異なる蛋白質2種(Carbonic anhydraseおよびAbl kinaseのSH2ドメイン)注 を用いて同様のTSAを実施し、Sirtuin1特異性を確認します。特異性まで確認できた化合物をTSAヒットと定義します。ただし、ゆがんだカーブ・通常の融解カーブとは異なる曲線を呈する化合物は除外されます。

- 第3回のコンテスト時は、NAD+は添加されていない条件で実施されましたが、第4回のコンテストでは以上のアッセイをNAD+を添加した条件で実施いたします。

- 【阻害活性測定】 TSAヒットに対して、Promega社のSIRT-Glo platformのアッセイキット(Promega G6450)を用いて固定された化合物濃度(10 μM)注 で阻害率測定を4試験(n=4(quadruplicate))実施し、阻害活性があった化合物をヒット化合物とします。

- 【IC50測定】 ヒット化合物の上位化合物および審査員の判断によりIC50の測定を実施する場合があります。

注)これらの値および蛋白質を予定していますが、実際のアッセイ結果や状況によっては変更される場合がございます。

また、アッセイ結果や状況により、上記のアッセイ手順に変更が加わる場合もございます。

化合物の評価方法

化合物のアッセイ結果(阻害率またはIC50)に基づき、以下の項目それぞれについて独立に評価いたします。

- ヒット化合物数

- 化合物の新規性

ChEMBLやBindingDBなどの化合物データベースに存在する既知Sirtuin 1阻害化合物との類似性が低いヒット化合物を評価いたします。

- 化合物のリガンドエフィシエンシー

阻害活性の強さ(阻害率またはlog(IC50)など)を重原子数で割った値を計算し、重原子数が比較的小さいにもかかわらず高い阻害活性もつ化合物を評価いたします。

第3回IT創薬コンテストの実験結果および表彰式冊子PDFの取得について

第3回IT創薬コンテストの概要

詳細はこちら (http://www.ipab.org/eventschedule/contest/contest3) をご覧ください。

第3回IT創薬コンテストの実験内容

第3回IT創薬コンテストの冊子PDFについて

第3回IT創薬コンテストの実験結果/冊子PDFの利用条件

・第4回IT創薬コンテストの参加者もしくは準参加者であること(参加登録を済ませていること)。

・第3回IT創薬コンテストに関する論文の公開日まで、グループメンバー以外に開示しないこと(守秘義務)。

第3回IT創薬コンテストの実験結果/冊子PDFの取得方法

「第3回コンテスト実験結果希望(グループ名)」「第3回コンテスト冊子PDF希望(グループ名)」などの件名で、メールにてご連絡ください。

追って運営委員会よりデータをお送りします。メールを頂いた時点で上記の利用条件に同意したものとします。

予測結果の提出方法

提出締切日(2017年7月9日(日) 7月14日(金))までに、

(1)予測された候補化合物

(2)化合物を評価するために用いた手法の説明

の2点を cadd-contest@bi.cs.titech.ac.jp 宛に、以下の【提出要項】に従ってメール添付にてご提出下さい。

【提出要項】 件名:第4回IT創薬コンテスト結果提出 [xxxxx] ←xxxxxはグループ名に置き換えてください 宛先:cadd-contest@bi.cs.titech.ac.jp (1)予測された候補化合物 予測結果はプレーンテキスト形式でご作成下さい。 1行目:グループ名(行頭に#を付与してください) 2行目:代表メールアドレス(行頭に#を付与してください) 3行目以降に,阻害活性を有すると予測された化合物400個を、1位から順に、順位とライブラリSDFファイル中の "IDnumber"(Zからはじまる番号)ないし"ID"(PBからはじまる番号)をカンマ区切りで各行に記述して下さい。 ------ (ファイル例) ------ #IPAB-Soyaku #soyaku@ipabuniv.ac.jp 1, Z9292934 2, PB269931472 3, Z4472551 ... snip ... 400, PB27182116 --------------------------- (2)化合物を評価するために用いた手法の説明 化合物を評価するために用いた手法の説明をMS WORDもしくはPDF形式でご提出下さい。 テンプレートは以下からダウンロード可能ですが、フォーマットは異なるものを用いても問題ありません。 http://www.ipab.org/eventschedule/contest/4rdCADDContestMethodTemplate.docx/at_download/file 使用可能な言語は日本語もしくは英語で、図表の使用も可能です。 グループを識別するためグループ名とメールアドレスの記載は必須としますが、 匿名での応募を希望される場合は氏名・所属は記載する必要はありません。

スケジュール

2017年5月9日(火): コンテスト開始

・標的蛋白質名発表

・化合物ライブラリのダウンロード開始

・ルールブック配布開始

・参加グループ登録、化合物ID提出開始

2017年7月9日(日) 2017年7月14日(金): 参加者による提案化合物の提出締切

2017年11月頃: アッセイ結果の参加者への公表

2017年12月15日(金)(予定):コンテスト表彰式

広告掲載のお願い

本コンテストの趣旨にご賛同くださり、IT創薬の一層の活性化をともに目指してくださるスポンサーを募集しています。

詳細につきましては以下の概要をご確認頂き、お申込みは以下からダウンロードできる申込書をご利用ください。

是非ともご支援をお願いいたします。

賛助団体・賛助企業

過去のコンテスト

- 第1回IPABコンテスト (2014年)

- 第2回IPABコンテスト (2015年)

- 第3回IT創薬コンテスト (2016年)